ダッチェス製作記

5/1(日)

四月は作る時間がありませんでした。正確には、酔っぱらったり、パソコン整備やその他優先する雑用が多くて作るための条件が整わないのです。強行するとろくなことはありません。連休でカミさんが旅行に出かけたのでやっと御輿をあげたものの優先する家事を急いだため5月に入っての再開です。早い人はもう組み立て終わっていることでしょう。

さて、続きはエンジンへ弁室の取り付けからです。作業は淡々と進みましたが、内部シリンダーの弁室枠を取り付けているときに電話があり、その後組立を終了しました。十分後、よく見ると前後逆につけています。どうやら集中力が途切れてしまったような気がします。午前中の庭仕事ですっかり疲れてしまったようです。こんな時は再び変な間違いをしでかしそうなのでこれで終わることとします。珍しく疲労感を感じました。次はスライド弁の取り付けからです。

5/2 エンジン終わり

終日雨の予定が転じて晴れ。部屋片づけと雑誌類の処分の気力は失せ、駅まで気分転換の散歩をして鎌倉特集のサライを購入しました。どうやらどこかへ出かけたくなったようです。とはいえ、家事が終わらないままではそうもいきません。

そんな午後、時間を見計らってスライド弁の仮取り付けをやってしまいました。最初に研磨しておいた弁の摺動面に機械油を塗布してポート面に乗せ、弁心棒を通します。ダッチェスが届いて一月近くかかりやっと最初の組立説明書の第一項が終わりました。今までになく長くかかったような気がします。雑務と重なったこともありますが、空き時間を見て作るという情熱が出ませんでした。やっぱり年かなぁーと寂しくなっています。(汗)

5/3 気合いだぁー

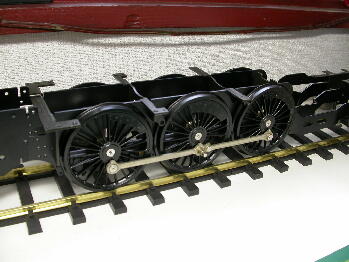

前日までの気合い不足に活を入れるため、思い切って朝から車体組立にチャレンジしました。ネジの数が多く車体の歪みを起こさないように注意しつつ無事終えました。ここまで来てしまえば目の前に並べた動輪を組み込みたくなり、作業を継続です。仮組で軸箱がスムーズに車体に収まることを確認しました。JNR9600の場合は塗装が厚く堅かった記憶がありましたが、ダッチェスは意外に簡単でした。念のために軸箱に当たる左右面の塗装に軽く紙ヤスリを当てておきました。

その後、軸箱押さえの固定、サイドロッド装着、軸動ポンプと動輪の連結という一連の作業を終え、どうやらライブを作り上げている気分になりました。

C622では軸受けの板バネを一枚一枚組み立てたり、イコライザを入れたりと細かい作業が多かったのですが、この機関車は下回りは大変簡素化されていて作業がはかどりました。

自作派の方々には恐縮ですが、これまでの基礎工程を実に簡単に終えることの出来るのはアスターならではと思います。このメーカーがなかったならば私などはライブなんて縁のなかったことでしょう。精度は今一つなどと云々されてもライブ人口の裾野を広げた功績は大きいと思います。

それはともかく、やっと機関車らしくなりました。動輪が思いの外大きくて大型機に仕上がる予感です。

午後は部屋の片づけに専念し、予想外に進捗しました。これならば明日は旅に出られそうです。(汗)

5/5 失敗!!

その疲れも何のその、翌日は早く目が覚めたので午前中はエンジンのリンク類を作ることとし、仮組をしておおよその作業工程が分かったので加減リンクの組立を始めました。一つ目は無事終了、二つ目も終了。ここまでは良かったのですが、振動の加わる箇所なのでネジの締め増しをドライバーを代えてやったところ、見事にねじ切ってしまいました。(汗) 埋め込むネジ穴でなかったのが幸いでした。予備のネジがなかったので玉田さんにお願いしてしまいました。大変恥ずかしいことです。やっぱりラチェットドライバーを使った方がいいなと思いました。実は、カメラ修理用に締める力を変えられる秘密兵器を持っているのですが、登場させていませんでした。

内外の弁を連動させるリンク部を取り付けて今日の作業を終わりました。ミスは連続するのでこれで中止することが賢明です。 午後は、日暮れまで庭の整備をしました。 |

|

|

|