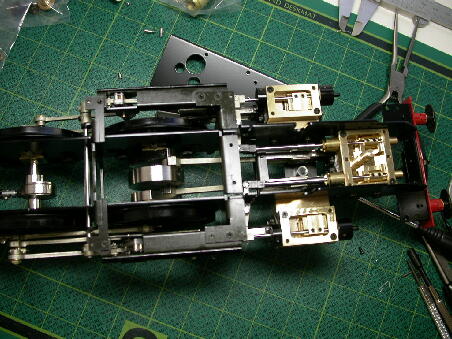

ダッチェス製作記

5/21(土) 弁調整

畑仕事が何とか予定通り終わったので夕食までの時間で弁調整を試みることにしました。

説明書に従って上死点の位置を定めたものの結構ファジーです。つまりクランクピンに僅かな遊びがあるので此処がその点であると定めることが出来ません。水平から2度ずれているというこの外側エンジン配置を加味して平均値で上死点を求めました。あとは説明書に従って中立の位置決め、リターンクランクのおおよその位置をとれば第一段階の作業終了です。

次のステップはスライド弁の固定ですが、こちらが面倒です。前後の動きが対象になるよう位置を決めても前進と後進では位置がずれます。これをリターンクランクを微妙に動かし調整。左右のエンジンで何とか合わせましたが、いつもの通り同じになりません。結局前進位置での弁の動きをバランスよく決めて、後進は少々アンバラになりました。後進運転は殆どやることがないのでこれで良しとします。

内側シリンダーは、外側の弁に位相が180度ずれて動くだけなので外側シリンダーの調整がきちんと出来ていれば自ずと正確に動くわけです。スライド弁の位置決めだけで確実に動作が決まるわけです。この方式は、本物のLMSと全く同じで、内外のエンジン位置がほぼ同一平面にあるため外側エンジンの弁装置を利用した英国技術者の工夫のたまものだとか。この機関車の先代は前後のエンジンが同一平面になかったのでそれぞれワルシャート弁機構を持つことになりメンテナンスが大変だったとのことです。「さすがに機関車を製造する毎に進化しているようですね。」とはこれらのことを教えてくれた欧州型の権威である神田さんのお話です。

ほぼこれでいいだろうと調整を終えて、改めて動きを見ることにしました。ボイラーから送られる蒸気を想像しながら各シリンダーが間違いなく蒸気の力で動くことを確認するのです。原始的な方法ですけど予定表に追われる工事でもないので弁を密閉する前の楽しい作業です。一度閉めたら再び見る機会は滅多にありません。20数年前に組んだCLIMAXは、2,3年後の大トラブル以来分解したことがないので20年間目にしていないわけです。弁ポートの磨耗具合をまだ実際には眺めたことがありません。調子よく動いているから大丈夫なんでしょう。

動輪を回しながら動きを確認します。上死点を過ぎポートが開くとピストンへ蒸気注入、次いでカットオフ・膨張行程です。内側シリンダーは、外側とは180度の位相差を持っており外側左を起点にすると右外、左内、右内の順に90度ずつずれを持って同じ行程が進むのです。

続いて下死点過ぎて後ろポートからの蒸気注入と排気ポートから排出。いずれのエンジンもイメージ通り動いてくれるようです。これで組み立ててもいいかなと思いましたが、もう一度頭を冷やして別の日に再チェックすることとして本日の作業を終了しました。短い時間ながらもまずまずの成果が上がりちょっぴり満足の一日でした。 |

|

|

|