| ちょっとジャンル違いかなと思いましたが、どこかに記録を残そうと思いこの場所に載せました。興味のない方はスキップ下さい。

思いがけず知人から海上自衛隊・観艦式の切符を3枚いただきました。この僥倖を味わうためにご近所の酔考さんと愚息で小隊を組んで遠征することにしました。

生憎、前日の季節外れの台風が気になったまま朝を迎え、午前4:50経堂駅始発電車に乗りました。天候次第では観艦式が中止されるかも知れないというのに早朝から出発することもあるまいと思いましたが、数年前見学した海上保安庁の観閲式では、出遅れたばかりに良い場所を確保できませんでした。その二の舞を避けたい一心で無理を同行者に強いた次第です。

さて、京急田浦から基地に着いたのが6:50です。まだゲートが閉じています。ところが、我々を待っていたかのように目の前で開門です。貸し切りバスで来ている団体もあります。

手荷物検査の後、7:20に乗艦するのは呉から参加した5,400噸の潜水艦救難艦「ちはや」です。 沈没した潜水艦から乗組員を救出するための小型深海潜水艇を搭載する特殊な艦なので内部が迷路のように感じます。艦橋を通り抜け更にその上の上甲板左舷最前列に居場所を定めました。何しろ、これから16:30の帰港までの9時間を過ごす場所なのです。沖合を見ると昨夜の台風17号の名残の波頭が崩れ、真正面から強風が吹き付けています。手持ちの風速計では時折20m/hを越えていました。とにかく体感温度が寒く感じます。

<午前8時 軍艦旗の掲揚です。>

この潜水艦救難艦「ちはや」は、遭難潜水艦からの乗員救出を主任務とする平成12年3月に就役した比較的新しいフネです。

真珠湾で原潜に接触されて沈没した「えひめ丸」の引き上げに行った艦といえば記憶されている人も多いと思います。

救助艦なので荒天時にも安定しているに違いないと今日の条件でも密かに安心していました。GPSを利用して位置を自動的に定位置に保つ機能も持っているようです。帰港時にサイドスラスターでタグボートの助けを借りずに接岸したのには驚きました。

<潜水艦救難艦「ちはや」 OTOMEN氏撮影>

(実は偶然にもカメラの師匠であるOTOMENさんが空中のヘリコプターから観艦式を撮影していたそうで、後日お話をしてお互いに驚いてしまいました。で、乗艦した「ちはや」の写真をメールでいただき、掲載する許しをもらったのでここに紹介します。私からは取材中のヘリの写真を送ったところです。

我々一行は艦橋最上甲板の最前列左舷角辺りにいましたが、さすがに写真を拡大しても確認できませんでした。(2003.11.16))

それはともかく出航は、9:20です。我々に先立ち目の前に停泊していた掃海母艦「うらが」と掃海艇群、射撃訓練指揮艦「くろべ」が出航していきます。「ちはや」も岸壁を離れて港外へ向かいます。

<掃海艇「つしま」の出航・実は対磁気水雷のため木造船です>

50隻を越す艦艇が相模湾に集結するわけですから出航風景はのんびりしたものです。沖合で待ち合わせをしながら次第に隊列を整えていきます。有事の際はどの様に行われるのでしょうか。

「寒い寒い」と思いながら浦賀水道、観音崎を通過する頃には意外にも台風の波もおさまり航海日和となりました。陸からの追い風で艦橋上は無風に近い状態です。浦賀から三浦半島の先端の城ヶ島を通過するまでには2時間ちょっとかかるようです。自転車の速さの原速(12ノット)では横須賀から三崎まではそんなところでしょう。

「艦隊運動による観艦式は高度な繰艦技術が必要なので、艦を定置しての観艦式が国際的には一般的である。日本の観艦式はその通例を越えて行われるので艦隊の動きに注目下さい。」と言う旨のアナウンスがありました。言われてみると乗艦している六隻の観閲付属艦隊が単縦陣を整えるためには微妙な舵取りがなされているようです。前方3隻の護衛艦の蛇行するウェーが複雑な繰艦を物語っていました。

久里浜の火力発電所が右に見えます。その先ずーっと三浦の浜が続いており、三浦半島の先端、城ヶ島を通過するまではまだ間があります。寒さは相変わらずなので夕方まで甲板上で耐えられるか心配でした。

10:30 同行の酔考さんより早飯の提案があり寒さに震えるよりもエネルギーの充填をと直ちに昼食に取りかかりました。首尾は上々で寒気も吹っ飛び撮影再開となりました。

本日の観閲官は小泉総理です。11:20 各艦が扇形に待機する中、遙か右前方の護衛艦「しらね」にヘリコプターが着艦し観閲官の到着です。いよいよ観艦式の開始のようです。艦隊は次第に2列単縦陣の隊形を整えてきました。この単縦陣は日本海海戦で用いられた戦列であり、夢よもう一度と戦争に負けるまで海軍が得意とした艦隊行動であります。それはともかく、ここに帝国海軍の伝統を見る思いでした。

丁度これと相前後して酔考さんより「前方に艦影あり」との報告です。Zeissの双眼鏡を忘れてきた私には肉眼では見えません。(笑) 本日の兵器であるニコンF4とED180mm/f2.8Sで覗くと水平線の彼方に鉛筆を並べたように縦の棒が並んでいます。

受閲艦隊です。その昔、Z旗が上げられた際の叙事詩を思い出しました。

<単縦陣の「いそゆき」、「はるゆき」、「あさゆき」と受閲艦隊> 酔考氏撮影

「興国の興廃此の一戦にあり各員一層奮励努力せよ。本日天気晴朗なれども波高し」もっとも「本日は天気晴朗なれども波低し」でありまして、もうもうたる石炭(いわき)の煙もあるわけではありません。数分すると次第に肉眼でも確認できるようになってきました。

初めは3本程度見えていた鉛筆が5本、8本と増加し、最後には20本以上に増えてはっきりと軍艦と認識できるまでになりました。二列の我々観閲艦隊の間をお互い12節(ノット)で行き会って、「しらね」の小泉総理から観閲を受けるのです。

悔しいことに私の判断ミスで左舷に位置してしまったのでいい見学ポイントではありませんでした。まあそれでも最前列にいたので観閲の全貌を捉えることができたのは幸いでした。

<受閲艦隊、接近>

12:13(ひとふたひとさん)観艦式開始、映画の一シーンのように感じてしまいます。

これは現実であると言い聞かせながらシャッターを切っておりました。15万噸で実施された今日の式でこのように感動するのですから、昭和15年に60万噸の艦船で実施された往時の観艦式の迫力は凄いものがあっただろうと妙に感心してしまいました。

旗艦「たちかぜ」、「さわかぜ」、「はたかぜ」、「しまかぜ」、「ゆうぐも」、「ゆうべつ」、「ゆうだち」、「きりさめ」、「いなづま」、「さみだれ」の護衛艦隊に続き潜水艦隊が観閲を受けます。潜水艦の走行する様を見るのは初めてです。護衛艦に遅れまいと息せき切って走るような姿に見えましたが、戦略的に重要な艦種であることは云うまでもありません。新型艦が葉巻型、旧型が涙滴型と説明がありましたけど区別が付きません。

<観閲艦隊の「いかづち」の側を通過する潜水艦、多分「あきしお」?>

続いて掃海艇艦隊です。掃海母艦「うらが」に続く小さな木造の掃海艇がインド洋を越えてペルシャ湾まで行ったとは、実物を見て驚くととも乗組員の苦労がしのばれました。

その間空中にはヘリコプター、US-1A飛行艇、F4偵察機、,E2C早期警戒機、F15イーグルの編隊が通過していきます。特に通常は単機で行動する飛行艇が3機編隊で飛ぶのは滅多にないことだそうで貴重な写真になりました。

<イージス艦「きりしま」の上空を3機編隊で通過する。飛行艇US-1A>

余談ですが、本日の護衛艦群の名前は大変優雅な雰囲気を持っています。その命名基準が気になったので日本の艦艇の名前の付け方について阿川弘之氏の名著「軍艦長門の生涯」にありましたので一部を紹介させていただきます。

「明治末年以後、戦艦には国の名前を付けるのがきまりになった。まず、扶桑、山城、二隻の同型艦のうち、扶桑は日本の国、山城はその都、平安京のあったくに。

次が、伊勢、日向。これは皇室の先祖、乃至は日本の神話と関係の深いくに。

「中略」

長門、陸奥はどうかというと、これは本州最西端と最北端の国名をペアで取ったとしか考えられない。

大和、武蔵。世界海軍史上最大の二戦艦は、扶桑、山城と同様、日本を象徴する大和のくにと、明治維新後都のおかれた武蔵のくにであろう。アメリカの戦艦が「メリーランド」、「オクラホマ」、「ウエストバージニア」、「ペンシルバニア」など州の名前を付ける流儀と似ている。

巡洋戦艦と一等巡洋艦は、原則として山の名前。

金剛、比叡、榛名、霧島。

妙高、那智、高雄、愛宕。

「中略」

二等巡洋艦は川である。最上、利根、大井、木曾、五十鈴、阿武隈、矢矧、大淀、酒匂。

「中略」

駆逐艦は天象、気象、または植物の名前をつけた。したがって、海の狼の駆逐艦が、陽炎(かげろう)とか涼波(すずなみ)とか、前出の宵月 夏月、或いは初雪 吹雪、椿、早蕨(さわらび)など、たいへんやさしげな名前を持っている。」

ついでの話でありますが、阿川さんのこの本には次のようなことが書いてあります。

「現代の護衛艦等の艦名は船尾に平仮名で「こんごう」、「はるな」、「きりしま」という艦名が入っています。この肉太の平がなの書体は明治以降「やまと」、「むさし」の時代まで、さらにいえば現在の海上自衛隊のフネまで、ずっと変わっていない。日清戦役の頃の海軍次官で、海軍きっての書家であった伊藤中将が、日本紙に大きな筆でいろは四十八文字をものしたのを、海軍は艦名用の字として八十年来使っている。「ながと」と今の護衛艦「たかなみ」をくらべてみれば、「な」と「か」の字体はまったく同じである。」

最後の巡視船観閲が終わる頃、艦隊は相模湾の西端に近接し、前方には伊豆半島と熱海沖の平たい初島が霞んでいました。この地点で二つの単縦陣がいわゆる東郷ターンの180度一斉回頭を行い訓練展示に入るのです。 各艦が同じ地点で急旋回するのですがカーブの外側に傾くという船ならではの感覚が不思議でした。撮影場面としても好機だったかも知れませんが、空中からでなければ全貌が撮れないようでした。

一斉回頭から単縦陣へ陣形を整え終えた頃、左舷前方より展示艦隊の接近です。五吋砲発射と対潜水艦ミサイル・ボフォース発射を25秒おきに交互に行うとのアナウンスがあり、緊張してカメラを構えました。瞬時を写すのに苦手な一眼レフなので結果に対して全く自信がありませんが、とにかく発射の瞬間にシャッターを押していました。結果はピントが甘いもののご覧のようにそれらしく写っていたので良しとします。

<対潜水艦ロケット弾ボフォースを発射する。「ゆうべつ」>

<潜入後、急浮上する「ゆきしお」?>

<IR(赤外線)フレアと甲板散水を行う「とね」>

<高速ミサイル艇「くまたか」が「きりしま」を追い抜いていきます。>

その後、潜水艦の潜入浮上、熱探知ミサイル防御のためのIRフレア発射と甲板放水、P3C爆雷投下、US1A離着水、高速ミサイル艇とホバークラフト走行等が展示され、小泉総理の講評と訓辞をもって14:00に観艦式を終了しました。

<離着水展示>

<「きりしま」の向こうに盛り上がる対潜爆弾の水煙>

さて、これから三時間余をかけて横須賀に戻るのでありますが、原速での航行はのんびりした船旅気分を味あわせてくれます。早起きの反動で甲板上でまどろんでいると大きな爆音が近づきます。

超低空で三機編隊の大型ヘリが艦隊の周囲を何度も超低空で旋回し乗組員が手を振ってくれます。格好の被写体なので何枚も写しましたが、うっかりして高速シャッターで写したものですから変化の乏しい結果になってしまったのは残念です。流し捕りの練習にすれば良かったのですが・・・・・結果オーライですけどね。(汗)

<艦の周囲を飛び回る大型ヘリ>

先に帰港する艦は速力を上げどんどん前方へ追い越していきます。我々付属観閲艦隊は、接岸の順序を意識しつつほぼ朝の順番でゆっくり戻っているようです。

<横一線に並んだ「いそゆき」、「はるゆき」、「あさゆき」>

「ちはや」の艦内ではヘリウムガスを使ったドナルドボイスの余興をやっているようでしたが、我々は外を眺るのが面白く艦橋上から通り過ぎる艦船を見学していました。

<後部飛行甲板上の見学者。疲れてバテ気味です>

浦賀水道に入ると艦首が慌ただしくなって5,6名の見張りが立ちました。なるほど行き過ぎる船が急に増えるので交通の要所であることが分かります。右側通行の艦船は、朝の航路よりも房総半島寄りを通って東京湾を一路横須賀へ向かいます。横須賀港へ入るには東京湾から出る航路を横切るのですが、交差点での信号待ちのように3隻の船をやり過ごさなければいけませんでした。 やがて横須賀です。帝国海軍の鎮守府があった本港には山のように巨大な米空母が停泊しており、我が艦隊が可愛く見えてしまいます。「戦争には負けるものではない、負ける戦争はするべきではない」と思わず涙してしまいました。(汗)

16:30 朝出航した田浦の岸壁に着岸しました。サイドスラスターがあるのでタグボートの力を借りず自力で見事な接岸です。先に着いていた「ぶんご」では音楽隊が蛍の光を演奏しています。

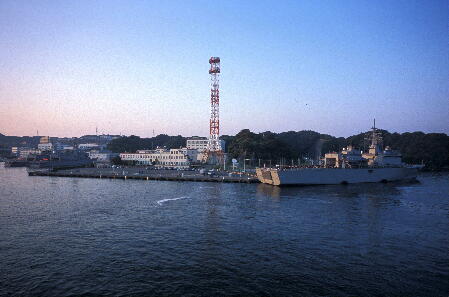

<着岸する田浦の埠頭。右手のフネは「ぶんご」>

大変気持ちよく過ごせた一日でした。我々をお世話してくれた「ちはや」乗組員のみなさんに感謝してこのレポートを終わります。(2003.11.30) |

|

|