| 家族が不在のある夜、周りを見渡すと4年前に退職記念として勝手に購入した英国コロンビアの蓄音機が目に入りました。

「あれっ蓄音機のことを書いてたっけ?ちょっとまとめてみるか。」ということで思い浮かぶことを書きなぐることにしてみました。

<部屋の片隅に置いた蓄音機>

蓄音機には苦い思い出があります。小学1,2年の頃、家にあった壊れた小型蓄音機で母の祖父(つまり私の曾祖父)の浄瑠璃のレコードを手回し出かけて傷を付け、こっぴどく叱られたことがあります。これらのレコードを聞いて爺さんを偲びたかった母の楽しみに傷を付けたものですから激怒したのだと思います。

この蓄音機は何時、どうして壊れたかは定かではありませんが、どうやら私がおもちゃにして壊したようなことを祖母が云っておりました。ゼンマイが切れてしまったので捲いても反応なかった記憶があります。結局、ゼンマイ修理をやるところが見あたらず、私の分解の対象となってゴミになってしまいました。分解の記憶に残るのはガバナー(調速機)の3つの玉であり、当時は何故こんな鋼鉄のボールが入っているのか分かりませんでした。この金属の玉を使ったユーモラスな仕掛けが遠心力を利用した速度制御装置であることを知ったのは蒸気機関に興味を持ったずーっと後年のことでした。

(速度制御の方法)

産業革命時代以降の蒸気機関にはくるくる回るボールが象徴のように付いているのを目にした方は多いと思います。

この仕掛けは、レシプロエンジンの回転を金属ボールの回転へ変換し、回転数が上がると遠心力でリンクに取り付けられたボールは大きい半径で回転します。回転半径に比例して加減弁を絞るように接続されているため、次第に速度が落ちてきます。すると遠心力が弱まり、ボールの回転半径が小さくなって今までと逆に加減弁を開く動きをします。この動作を設定した速度に落ち着くまで自動的に繰り返します。つまり自動制御の見本なのです。

この仕掛けとほぼ同じものが中級以上の蓄音機に入っています。これが3つ玉式のガバナーです。蒸気機関では加減弁を調節するのですが、蓄音機の場合は、指定した回転数を越えるとガバナーが開きその結果ブレーキが働きます。回転数が落ちるとそのブレーキが緩み、ゼンマイからの力がそのまま駆動軸へ働いて回転を上げるという小刻みに振動的な動作を自動的に繰り返しています。 実際には、ターンテーブルの質量、レコード針の摩擦等が組み合わさって一定の速度が保たれているようです。更に、往時の高級機では多重ゼンマイの安定した駆動力もあってワウフラッターは大変小さかったのではないかと思います。我が家の定置型蓄音機は、二重ゼンマイと大きめな仕掛けのおかげで極めて安定した音が流れてきます。

いきなり蓄音機の速度制御の話から始めてしまいましたが、音楽が専門でない私にはからくりらしきことから話始めることが気が楽なのです。(汗)

蓄音機のことはどうやらからくりアルバムにちょっと載せたのでこの場に書いたつもりでした。改めてまとめてみました。

我が家のものはエジソンが発明したミシン型の蝋管式のものではなく一般的な水平振動タイプのものです。ちなみにエジソンのものは垂直に振動する型式でした。いかにもメカニカルなエジソン式蓄音機ですが、近年高騰してきたことと蝋管レコードまで集めるとなるととても手の出るものではなくなっているので断念しています。

(蓄音機の要素とは)

蓄音機で重要な要素は、定速回転を長時間保つ駆動装置、忠実に音を再現するサウンドボックス(針を取り付ける部分)と再生した音を大きくする共鳴箱です。これらが揃ったとき、電気アンプもないのにとてつもない大きな音がします。我が家に定置式の蓄音機を購入するまでは、蓄音機の音はかぼそくて多人数で聞けるものではないと云う先入観がありました。ポータブル蓄音機しか知らなかったことから来る誤解であることを新着した蓄音機で知った次第です。梅ヶ丘で購入する際に店主はこのコロンビアのものをしきりに薦めます。私は著名なHMVを指名したのですが、「こっちがいいから」とのことでした。

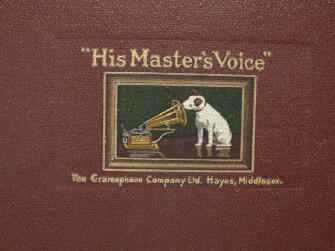

<HMVとは、このマークを見ると一目瞭然です。>

我が家に運びその疑問は氷解しました。家中に大きな音が鳴り響くのです。が、我が蓄音機の前面は可動式のスリットが付いているのでこれで音量の調節ができました。高価なHMVは観音開きの扉のため細かな音量調整は難しく大きなホールに適したもののようです。大きな居間を持つお宅はいざ知らず普通の家庭で楽しむにはこのコロンビアの蓄音機Bega'sが最適であったのです。

<スリット式の前面グリル、内側には細かい網が張ってあります。>

以上のように講釈を述べましたが、蓄音機の操作は簡単です。更に、現代にも通じる自動停止機構も付いています。使用するレコードの演奏終了位置を針を置く前にレバーでセットします。演奏に従ってサウンドボックスが中心方向に移動し、プリセットした位置に達すると回転が止まるという単純ですが確実な仕掛けです。レコード針入れが2カ所、使用済みの針を入れが1カ所、こちらは入れたら取り出せないようになっていて使用ミス防止をしてあります。このように利用者の利便を考えたまともな製品でもあります。

<ちょっとゴチャゴチャしていますがターンテーブルとサウンドボックス>

<この蓄音機のラベルと針箱>

(レコード針について)

ところで、レコード針は消耗品なのでふんだんにないとレコードを鳴らす気が起きません。既に製造打ち切りと思っていたのですが、まだありました。一ケース500本で\1000を世田谷ボロ市で買いました。馴染みの骨董店で聞いたところ、普段使いはそれで充分だそうです。針先はどんどんすり減るので一枚一本で使うものです。貴重なレコードと針とでは前者が大切ですからね。

今や金属ケースに入ったオリジナルなレコード針は3,000円以上値付けされるようになりました。更に、レコード針で発する音の違いがあると云うことも知りました。

ちなみに、手を伸ばして掴んだコロンビア製のレコード針のケースにはミディアムトーンニードルと書いてあります。もう一つのビクターのものにはフルトーンとあります。いずれも一本で一枚のことという注意書きがあります。更に出てきたもう一つのTwo Dogsというメーカーの針には一本で20枚聞けるロングプレイイング・ニードルと記述してありました。この針だけ金銅色です。針を眺めるだけでも色々あって興味を引かれます。

レコード盤の磨耗を防ぎ柔らかい音には竹針を使うという方も多く、竹針作り専門の鋏があります。これもくだんの骨董店に置いてあったのですが、店主からは「勿体ないので止めた方がいい。」といわれ断念しました。サボテン針があるそうですが、無理に購入することもないなと思って相変わらず安物の鉄針を利用しています。私のささやかな経験では音の違いが如実に異なるのは針よりも共鳴箱のようです。というのは名機HMV102といわれるポータブル蓄音機と定置型コロンビアの製品で同じレコードを同じ針で聞き比べたところ、明らかに音の伸び、柔らかさが違っており全く別のレコードを聴いているような気分でした。サウンドボックスはいずれも当時の大メーカー品なので差異はないとすると共鳴箱の差です。おかげでブランド品であってもポータブル蓄音機の出番がぐっと少なくなってしまいました。

<可愛いHMV102、演奏中を撮ってみました>

ところで我が家ではまだデビューさせていませんが、酔った勢いで梅ヶ丘からぶら下げてきたちょっと大きめの英国コロンビアのポータブル蓄音機があります。真面目に聞き比べていないのでどれくらいの差があるのか楽しみです。いずれにしろこの暑さから解放されないとやる気が起きません。(汗)

(レコードについて)

これらの蓄音機で使うレコードは1分間に78回転半で再生するSPレコードすなわちStandard Playのものです。これらはとうの昔の製造を打ち切っていますが、中古市場にはまだまだ出回っています。ただ、珍品といわれるものは入手困難でかつ法外な値段が付いているようなので収集の対象外にしています。

演歌に代表される典型的なSPレコードが簡単に集めやすいのでいつの間にか貯まって来ました。全盛期の歌手の声がフェイスツーフェイスで聞けるのが何とも云えません。数十年の歴史が凝縮されて聞こえてくるようで圧倒されてしまいます。意外に面白いものが戦前、昭和一桁代の落語です。何とまあゆったりした時代であったのかと現代のマスコミが喧伝する暗黒時代とは全く違った余裕のある世界が拡がっています。自分で見聞することの大切さを何となく感じています。ちなみにお気に入りは三遊亭金馬の2枚組の食堂車です。多分昭和初期の頃の作品だと思いますが、灘の生一本を飲みたくて神戸の酒を積んでいる急行の食堂車でくだを巻いているうちに乗り過ごして大慌てするという現代で演じても充分通じる鉄道落語です。先日の連休阿房列車と相通じる光景に思わず一人笑いをしてしまいます。この他にも懐かしい柳家金語楼や桂春團治等が集まっています。

電気仕掛けで演奏すれば何とでもない音楽を片面数分の短い時間で演奏させて頭の中で合成することを強いられるSPレコードの鑑賞は意外な緊張感を要求してきます。それでもLPレコードで漫然と聴いていた音楽鑑賞から曲の切れ目を聞き取りながら楽しむのも蓄音機の楽しみのような気がします。例えば、ベートーベンの交響曲六番は普通のSP盤より更に大型のレコード盤で5枚組です。ということは裏表で10回のかけ直しが必要なのです。この間結構緊張して聞いています。ところで、このところ使い込みが足りないように感じているので好きな音楽をかけてリラックスしたいと思います。

何がいいですって、それにはやっぱり気軽なものが良さそうです。美空ひばりの越後獅子の歌を聴くと彼女は天才だったと感激してしまいます。春日八郎の別れの一本杉もいいですね。酔考さん愛唱の憧れのハワイ航路はまだ見つかっていないので探し続けています。はーれた空、そよぐ風。それにしても暑い毎日です。(笑)(2004.8.13) |

|

|