からくり整備工場

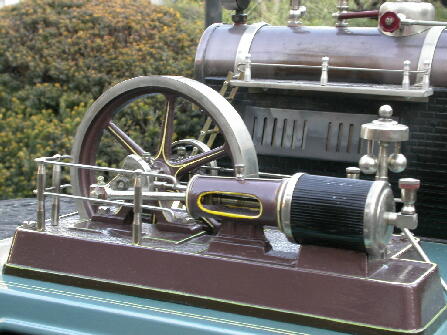

ブログに紹介してしまったのですが、埋め草としてご覧いただきたい。 このエンジンは今年の新春に欧州機関車の権威、神田氏から引き継いだ由緒あるものである。 フライシュマンという鉄道模型会社がかって製作販売していた珍品とのこと。 取り立てて不具合はないのであるが、引き取ったままで自分なりの構造確認は出来ていない。手の具合が悪く重い機関車を扱うのも辛いのでこの蒸気機関のメンテナンスで欲求不満の解消を考えてみた。

からくりアルバムで既に紹介してあるのですが、埋め草なので重複するところは御容赦願いたい。改めて機関の概要を紹介すると次の通りである。

・エンジン

横置き定置型 スリップリターンクランク式 ピストン弁 ダミー調速機

・ボイラー (燃料:アルコールトーチ)

丸胴炙り釜 圧力計 天秤式安全弁(常用圧力1.5kg/cm2) 汽笛、蒸気取り出し口 給水弁

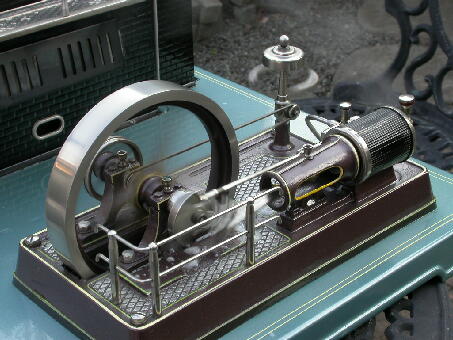

1月6日にこのエンジンに火を入れることにした。 まだ手首が心配なので蒸気機関車ではなく、運転と後片付けが簡単な定置型蒸気機関を選んだ。

しかしながら一年近く飾りものとしていたので運転要領は忘却していた。 前回は水を満タンにして運転まで苦労した経験があるので2/3水量にした。 結果的にはそれでも多すぎたようである。 丸胴の大きいボイラーなので燃料一回につき1/2が適量のようである。

燃料は元々は固形燃料だったのを缶にグラスウールを入れメチルアルコール燃焼釜に神田氏が改造していたので便利である。

少々時間がかかりすぎたものの何とか規定圧力1.5kg/cm2に上がり天秤棒上の安全弁から蒸気が吹いてきた。 この状態で加減弁を開けばエンジンは回転を始めるはずなのであるが、微動だにしない。 そうだ、このエンジンは熱容量が大きく暖まるまでが大変なのである。 シリンダヘットに付けられた潤滑油給油口を開いて暖機するのが効率的であると神田氏から聞いていたのを運転が終わってから思い出して臍を噛んでしまったが後の祭りである。 かなりしつこく空回しをしているとそのうちに排気口から凝結水が排出され大きな弾み車が回転を始めた。しかしながら完全に調整が終わっていないと見えて前方回転がスムーズではない。どうやら圧縮空気を用いての調整運転が必要なようである。スリップリターンクランクから伸びている弁心棒長を変更のみが調整ポイントに思えるが、かなりの微調整になりそうである。 これもその内になりそうである。

定置型模型としては大きい部類に入る弾み車がカラカラと回っている様に産業革命の原動力となった蒸気機関の歴史に思いを馳せ、更にはこのような地味な模型をいまだ販売している欧州に物作りの底力を感じてしまった。 蒸気プラント模型やガスエンジン模型が高級な工芸作品として扱われ、実物の蒸気機関車がさりげなく走っている欧米を見ると彼我の技術史に関する思い入れの差は顕著である。 これが現在の日本の危うさを現すものかも知れない。 日本ではこのような実体のあるものではなくバーチャルなゲームや遊びに人気があるのもこの先大変気になることである。 蒸気機関車を作ったり、真空管アンプを楽しんだり、カメラの修理をやってみたりの手仕事趣味に光が当たり始めるとやっと物作り日本の裾野が拡がってきたと云えるのであろう。 とあらぬ事を想像していた。 ちょっと我田引水かも知れないな。(笑)

実際の機能は持っていないが、金属球を使った調速機・ガバナーも気持ちよく回転する。この球を用いた調速機は蓄音機の中に入っていることをご存じの方も多いと思うのであるが、このメカニズムはまさにからくり仕掛けの真骨頂である。

回転が上がると遠心力で球が上昇 -> 上昇につれてその分制動がかかり(or加減弁が閉じ) -> 回転が落ちで遠心力低下 -> 球が下がり制動が解ける(加減弁が開く) という周期的な動作を繰り返すのである。 これは教科書に出るような自動制御の典型的な動作である。 俗に言う「風が吹いて桶屋が儲かる」的な一連の動作に大変興味を覚える。

子供の頃蓄音機を分解しこの球を取り出したものの、結局元に戻せずに親からこっぴどく叱られたという思い出があるので遠心力を用いた球式ガバナーには思い入れがあるのである。(汗)

このようなプリミティブな模型は小学生の科学教育に有益と思っている。 いずれ小学校に寄贈してもいいかなと思うのであるが、さていかがなものであろうか? 今年最初の火入れであり、新年の夢としてちょっと考えてみました。(2007.1.6) |

|

|

|