D51半流線型製作記録

まだ時間的余裕がなくて着手するつもりはなかったのであるが、思いがけない今朝からの雨模様に家にいることとにした。 こんな時は合間を見ながら工場整備である。 我が工場には、手つかず、或いは作りかけの諸々の製品が溜まっているのであるが、本日掘り起こしたのは手首故障で重い故に製作中断したままの真空管アンプである。 これもそろそろ再開したいと思っている。アンプを完成しリビングに移動すればずいぶん広くなるなぁと思った。(汗) D51に優先して片付けなければいけない。

とはいえ、新着のライブスチーム工事も気になって仕方がない。 4/28に組立キット到着以来、ネジ、工具、部品の仕訳をコソコソと進めていたのでいつでもスタートできるようになっているのである。

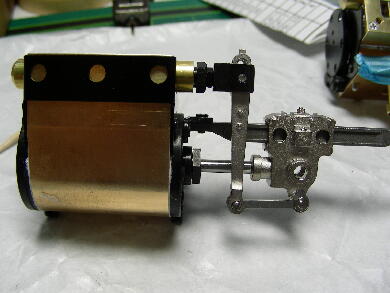

部品をちょっとだけ見よう。 とセクション1の箱からシリンダーブロックを手にとって包みを拡げた。 「重い、触らねば良かった。」(汗) こうなると組み立てたくなるのが人情である。(笑) スライド弁、弁ポートと耐水紙ヤスリで磨き上げ、

ご覧のところまでエンジンを組み立ててしまった。

しかしながらクロスヘッドを支えるスライドバーもまだ仮止めでありぐらついている。 主台枠組立時に再調整することになると思っている。

この機関車の組立手順は2年前に組み立てたBerkshireとほぼ同じなので初めてのような気がせずホッとした。

シリンダーから凝結水を排出するドレイン弁も全く同じ構造であるが、微少なOリングの耐久性はどのくらいだろうか。この箇所は廃車まで分解したくないのであるが、やっぱり気になってしまう。それとも分解の楽しみを残してくれているのであろうか?(苦笑)

排出口の向きに指定がなかったので直下でなく外側に向けてドレインを出すよう組み立てた。

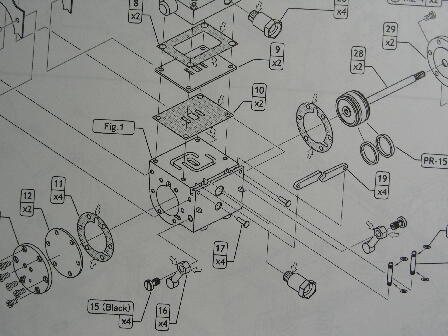

先行している瓦礫堂・芳賀さんは、既にエアテストを終えているようである。(サイトに動画あり) 組立上の問題点を公開してもらっているので大変助かる。 そこにも指摘があったが、合併てこと弁心棒取り付け穴が弁クロスヘッドに隠れているのでイラストのようにあっさりとは組み立てられないだろう。

今回の組立イラストは全体が見えて楽しいのであるが、説明書に仮組、本組の時期を記述してあると助かる人も多いのではないだろうか。 私のように同じ構造の機関車を作った経験者ならいいのであるが、「国鉄D51が出るぞーっ」と待ちかねて入手し、速攻で作り始めた人の中で苦戦している人が多いのではないかと感じた次第である。

今回はここまでとする。 D51組立キットの感触を確かめるという程度の作業であったが、その結果はまずまずの製品のように思った。 |

|

|

|