スパム缶製作記録

| 2008.11.4 エアテストからボイラー組み立てへ |

|

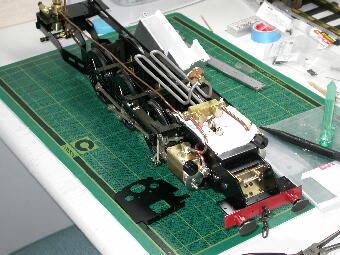

エアテストは出来上がった下回りへ過熱管の給油口経由で空気を供給しました。これは三気筒という特殊な構造であるためにとった方法です。四気筒のDuchessでも同様の手段をとりました。こちらは運転室にある給油タンク経由となりました。 実は今回のエアテストは写真を撮っていませんでした。というのもなかなか回らなくて焦ったからです。結果的には主動輪のカム回りが重かったようで洩れの多い仮接続の低圧のせいもあったようです。 丁寧にシリンダー油を行き渡らせたうえで再開するとカシャカシャとゆっくり回り始めたのには安心しました。しばらく回していると軽くなったようで安定して回り出しました。前進、後進、逆転機を動かしながら一通りチェックしましたが、動作には問題ありません。もちろんカットオフしても動く範囲は僅かです。 これならば慣らし運転を繰り返していけば何とかなるでしょう。 仮組の配管を取り外し、油を洗浄しておきました。 これでエアテストは完了としました。

これはDuchessのエアテストですが、今回もこのような光景でした。

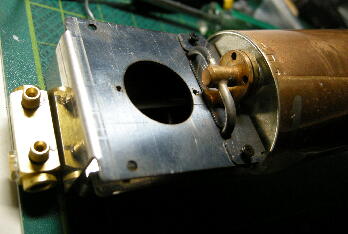

さて、ボイラーを取りだして確認するとこのような状態です。これまでは銅パイプから起こしたボイラーだったのに何故かこのスパム缶は銅板を曲げて溶接してあります。コストもかかるだろうに何故だろうと首を傾げつつ、淡々と作業を進めます。

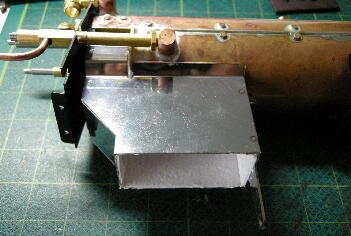

で下部にセラミックシートを貼った火室を装着します。が、問題だったのは水位計の長い管がバックヘッドの切り込みに接触し組み立てできません。仕方ないので1mmほど切り込みを深くして水位計が素直に付けられるようにしました。

火室内のバーナーの炎は丸胴の底と水管に当たった後、左側に回ってから二本の煙管に導かれます。この構造は先日完成したEveningstarと全く同じです。 が、気になるのはボイラーの作りがかなり雑であることです。特の銀ロウの垂れがかなり激しくて変に盛り上がった箇所もあるのはこれまで初めてです。

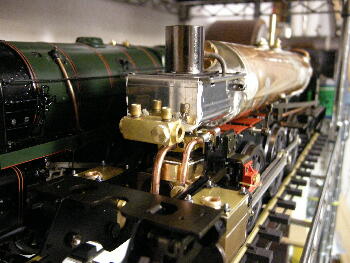

やっと水位計の位置決めを終えてバックヘッドを固定しました。操作レバーを装着するとほぼ運転系は終わりです。この後特別な構造を持つ煙室を組み立てます。煙室はご覧のように煙管を覆う小箱状の構造です。従来の機関車のように円筒でないのがこれまた不思議な構造です。煙室はボイラーとの接触面から外気が入らないようにシール剤で密閉しました。煙室底の四本のノズルから噴き出す排気が太い煙突へ燃焼ガスをスムーズに導くのでしょう。

煙室に大きな煙突を着けて完成した下回りに乗せてみました。やはり特殊な姿ですね。先端にある接続箇所から加熱蒸気が3つのシリンダーに供給されるわけです。

さて、次の工程は水位計のガラス管を取り付けてボイラーの圧力テストです。 今月は九州へ行く予定があるのでなるべく前倒しに進めたいのですが、さてうまく進捗するかどうか? |

|

|

|