スパム缶製作記録

小刻みに組み立てをしているといつ何をどうしたのか次第に分からなくなってしまいます。というのが最近の作業模様です。

既に完成した弁機構はユニットになっているので主台枠にはめ込んで3つのリンクを結合すれば下回りが一歩完成に近づきます。最後は第一動輪の軸動ポンプ駆動カムとポンプを接続して終了です。

弁機構ユニットを指定通り組んでいれば殆ど調整の余地がないというかそれで終わり、ちょっと物足りないというのが感想です。

このような設計をオリジナルから起こすにはまず不可能です。このアイデアを買い取ったというのがキットですが、これはこれで納得出来ることです。

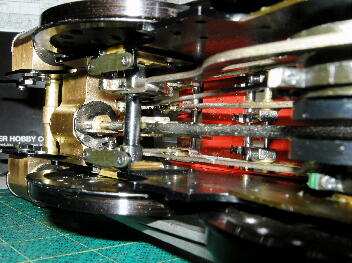

下の写真は主動輪(第二)からシリンダー方向を写したものです。弁駆動のためのリンクが主動輪の上部にある弁から延びているのが一般の蒸気機関車と違う光景です。

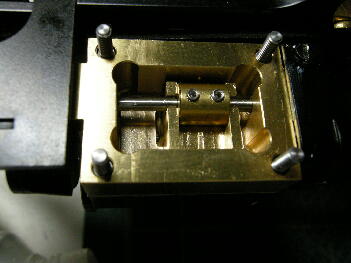

手回しをしてみるとまだまだ重い状況です。組み立てる前の個々の機構はさほど堅くなかったのですが、組み立ててしまうと意外に重く感じます。おそらくテフロンの帯を入れたカムが堅くそれらが累積して重くなっているような気がします。 運転を続けているとそのうち軽くなるでしょう。 そんな動輪を手回ししながら弁室を覗き込みスライド弁が開くポート幅を前後同一にするべく行ったり来たりしておりました。 弁調整は意外に簡単というか調整する箇所が殆ど無いのです。

ということであっさりと弁調整終了です。 動輪を回しながら順番に蒸気の移動とエンジンの動作を重ね合わせて問題ないことを再確認しておきました。

この段階で思い切って弁室蓋を閉めて、エンジンの組み立て作業は終了です。

弁室蓋のシール剤が固まるまで24時間以上放置し、次いで排気管を接続しました。排気管もこの段階で本取り付けをします。 実はエアテストのためには過熱管を利用するので給気管をシール剤無しで仮組をし、組み立て順序を習得も兼ねました。 この結果、配管順序がどうやら複雑であることが分かった次第です。というのも煙室がボイラーと一体である特殊構造のために組み立て順序を間違えると再分解すること必至です。 まるで独逸フォクトレンダーのカメラのようです。(笑)

再度説明書を熟読しておくことにしました。

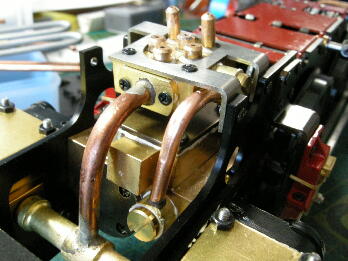

下の写真はジェットノズル式の集束排気管です。 中央の配管が2基の外部シリンダーからの排気管、右側が中央シリンダーからの排気管です。エンジンからの排気は排気ボックスに集められて4本のノズルから排出されます。この構造も一般の機関車とは全く異なっていますが、ジェットノズルのような構造だと思いますが、その効果のほどが楽しみです。 後方の角のような2本は停車時の通気用ノズルで通風弁で制御されます。

エアテスト直前の状況です。少し機関車らしくなりましたが、弁装置が見えないのでまだ作りかけのような印象を受けてしまいます。これに過熱管を利用してエアテスト用の構成にするのですが、このタイミングがいつもドキドキする工程です。

と取り急ぎエアテスト直前までを書き込んでおきました。 |

|

|

|