GWR Castle製作記録

しばらくの間、内側エンジンを主台枠に取り付けた状態のままになっていたが、懸案の法事を6月6日に終えたので自分の時間が少々取り戻せた。 この機に一気に進め、エンジン機構を組み上げた。 この写真は配管作業を進める前の状態であるが、一般的な蒸気機関車の賑やかさとと違って横からの姿は主連棒と連接棒の二本構成のシンプルなものとなっている。この姿がGWRの特徴である。 ワルシャートやベーカー弁のような複雑な弁装置がないのでちょっと物足りなく思われる方もあると思われる。

とりあえずエンジンの一体化は終わったのであるが、弁調整や動作確認はこれからである。手回しではまだまだ重いのであるが、引っかかりもなく回転するので慣らし運転をやっていくうちに軽くなっていくと考えている。

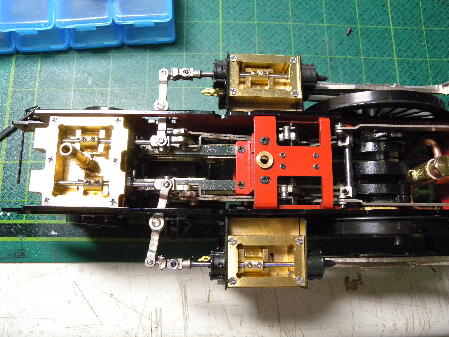

GWRの四気筒エンジン方式は第一動輪内側の偏心カムによって半月型のエキスパンションリンクを駆動する構造である。もちろんこの機構は主台枠の内側にあるので外から見ることは出来ない。 この仕掛けが入っているので主台枠内は込み入っており、偏心輪による前後動をラジアスロッド経由で弁心棒に伝えてエンジンを制御するわけである。 エンジン機構を繋ぎ合わせた状態は下の通りである。もちろん実物と同じ機構である。 このような仕掛けが動輪の裏に隠されているのがイギリスの機関車である。機関車トーマスは、玩具的であると思っている方もこの現実を見直していただければ幸である。物事の本質は裏側に隠されているのであります。

四気筒なので弁はシリンダ毎に付いている。ところが弁を駆動するカム機構は内側に二組である。左右に伸びるロッキングアームで内側の弁動作を外部の弁装置に90度ずらして伝達し内外エンジンを同期している。

この写真をじーっと見ているとロボットのように見えてくるから不思議である。この機構を蒸気機関として動作させるために弁調整となるのであるが、この姿も工程が進むにつれて煙室の下に隠れてしまうのでちょっと勿体ない気がする。

Castleと同じ仕掛けのライブスチームは、5年前に作ったLMS Duchessで経験したのであるが、見事に構造は違っている。Duchessの弁機構は外側エンジンに付いており、この動作を内側の弁に伝える構造となっていた。 Duchessは英國最強を誇る栄光の機関車といっていいものである。 もちろん今でも動態保存されてボランティアベースで動いているのも凄いことである。 それに引き替え我が金持ちJR(苦笑)ではD51の空釜を焚いたり、狭軌世界最高速?と豪語していたC62もいつも間にか火を落としたり、博物館の隅で細々動いたりで一体この先どうなることやら? ムードや空気では如何ともし難い「機械からくり」を好まず、一過性の国民が多いせいかもしれない。

ところでDuchessでは外部エンジンの弁動作を内側の弁に伝えているので主台枠内はすっきりしている。写真では梁の下にロッキングアームが隠れてしまっている。時代的にはCastleよりも新しい機関車であるので設計も進化したようである。

そして外側から見た弁装置である。クロスヘッドの真上にロッキングアームの先端が見えているものの、そう思って観察しなければ内側にもエンジンがあるとは気が付かないだろう。 私もこの模型を手がけるまでは知らなかったのである。 日本の蒸気機関車と似ているのであるが、出力は倍以上あるのである。似て非なるもの、羊の皮を被った狼というところだろう。

このようにエンジンの違いを楽しみながらのんびり組み立てを進めている最近である。 |

|

|

|