| すっかり忘れてしまった此処、からくり日記でありますが、ここを書かなければ原点喪失の気分なのでふと思い出した話を書いてみます。

これまでの からくり日記には、魚捕りについて幾つか書いておりました。 原始人のような魚捕り 川を干上がらせるかいぼり でした。 今回はその対象になった魚たちの記憶です。 そうそう 水の町高橋という観点で書いたものもあります。

佐賀県武雄市の朝日小学校時代は、魚捕りが日常の行事でしたけど不得手の私には滅多にいい獲物は捕れません。とはいえゼロではなくて鮠(ハヤ)、鮒、泥鰌などの魚は掬(すく)えます。釣りが駄目なんですね。(^0^;)

タイミングが悪くてよく釣り落としていたので今でも不得意感があります。 祖母は魚釣りは殺生であると嫌っていたので子供心にも釣りは熱心でありませんでした。 周囲を大小の川に囲まれていた高橋の町は川魚は周囲で沢山捕れるのに食べることは稀だったと思います。 むしろ有明海方面から自転車に乗って来る行商人の魚介類が人気がありました。 まだ生きた有明海の魚が当たり前の街。我が家の目の前が魚屋だったせいもあります。 少しかみての魚屋にはムツゴロウの生け簀があり、欲しい数だけ焼いて貰っていました。 有明海から20数キロ離れた地域なんですけどね。

この様な町での川で捕れる魚模様を思い出してみました。

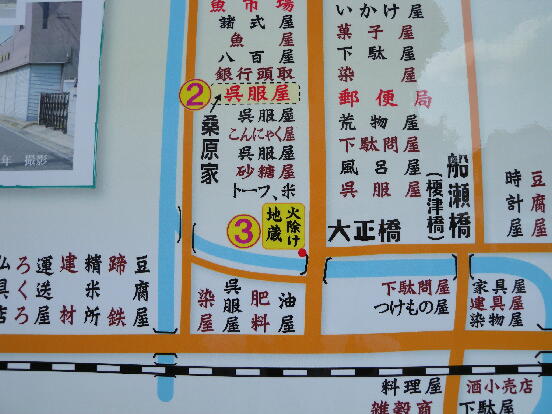

(1992年の大正橋と高橋川、狭く汚く変貌。崩れかけた無人の塩屋。 火除け地蔵さんは今でも残っています。)

(2006年の川の流れ 塩屋の建物が無くなり、新しい方が住んで居るようです。)

川魚で食べていたのは、一月中旬の鮒の昆布巻き。 確か10日か20日に大正橋の近くの路上に生きた大きな鮒を売る市が立ちました。ここで入手した鮒を各家毎の味付けて昆布巻の甘露煮にしていました。子供にはちと泥臭い味、苦手でした。 その昔栄えていた水運の高橋町の残映で現在はこの風物詩は残っていないようですが、詳しくは知りません。

鰻は何処の家でも大好物です。手で捕らえるには難しいので鰻鋏を備えている家が何軒かありました。 ザリガニは至る所にいましたが、あの赤い色に怖じ気づき我が家では誰も食べませんでした。 普段の鮒や鮠は泥臭くて食べることありませんし、泥鰌もどぶ川の泥の中を出入りしている姿を知っているので食べる習慣がありません。 大人達が一番好きだったのは大きな鋏にモズクのような毛が生えている蟹、ツガニです。この蟹が裏を流れる川で意外によく捕れるのです。 林檎箱か蜜柑箱から作った仕掛けを一晩沈めておくと翌日には数匹入っています。 これを茹でて食べるのが一番のようでした。 私はなぜかあまり手を付けていませんでした。蟹の鋏が怖かったのかなぁ?

この地域での特別な食べ物は、田螺(タニシ)です。 春先、田んぼに水が張られるとどこからともなく田螺が湧いてきます。これを長い棒に縛った貝杓子で掬うのです。子供にも簡単に集めることが出来るので私も近所の田圃で沢山集めた記憶があります。 田螺から泥を吐かせた上で茹で、身だけ取り出して甘辛く炊いたり、葱とともに酢味噌和えが定番でした。 田圃から採ってくることで春先の料理だったかもしれません。

貝と云えば蜆(しじみ)と川蜷(かわにな)です。蜆は至る所にいるので好きなときに採っていました。上の写真のカーブの内側、浅くなった砂利の中に沢山居ました。 採集がもっと簡単なのが川蜷です。川の流れすれすれの位置の石垣にずらりと並んで這っているのです。手の平でさーっと掬うとざらざらという感覚で集められました。 これを塩茹でにしたものが子供のおやつでした。

そして、川蜷が多いということは六月になると蛍が乱舞するのは当然でした。 平家ボタルが住民でありました。

この川で大物を釣ったこともあります。それは夜釣り。 大きなミミズを付けた仕掛けをポンと放り込むとその途端にサブンと云う水音とともに強烈な引きがありました。鰻かなと思って釣り上げると4,50cmほどの鯰(なまず)でした。 釣り針を飲み込む鯰は歓迎したくない獲物でしたが、これだけ大きければお持ち帰りです。唐揚げになったのではないでしょうか。私は嫌いないのでパスしました。この歳になってもあまり好きではない魚なので当然です。 鯰の幼魚を瓢箪子(ひゅーたんご)と呼んでいたことを思い出しましたが、今でもそう云うのでしょうか? この時代、なまずと同様に釣り針を飲み込んでしまう悪魚が台湾ドジョウこと雷魚ですが、最近はあまり噂を聞かないのでどうなっているのでしょうか。

蒲鉾板を浮かべ、これに釣り針を仕掛けて一晩おくとかかるのが雷魚か大きな鮒だったこともあります、

故郷の川も水害対策で大きく変貌し、昔を思い出す場所も減ってしまったようです。 そして環境も時代とともに悪くなってしまったとしか思えません。 大変残念です。

このようにさまざまの生き物が生息し、その豊かさを住民に分け与えてくれたのが「高橋川」周辺でした。 現在お住まいの地元民には考えられないことかもしれませんが、昭和30年半ばまではこの様な豊穣の川だったのです。 現在はどのような環境レベルにあるのでしょうか?

(榎津橋から見た1999年の大正橋と高橋川 左右の道路が拡張され更に狭くなり、私の本家を含めて古い家は殆ど消え去りました。)

(2010年に見つけた同じ場所の大正時代地図、下方に流れる川の流れは最近の水害対策用で当時は曲がりくねって右下の本流しかありません。その先が高橋の港 新堀津でした。)

散漫ですが久し振りに 水の町高橋 の記憶を追記しておきました。 |

|

|